ぎたすけ

ぎたすけ

たけしゃん

たけしゃん

読みたい場所をクリック!

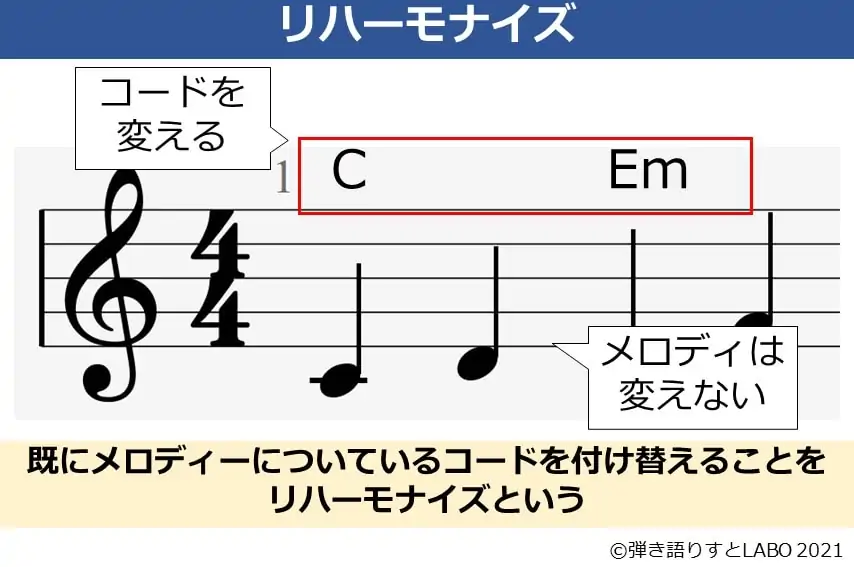

リハーモナイズとは

リハーモナイズとは既にメロディーについているコードを新たに付け替えることを言います。

略して「リハモ」と呼ばれています。

メロディーは変えずにコード進行を変更することで、メロディをより心地よく聴ける流れを作り出す手法です。

メロディーは既に決まっているところがポイントで、メロディーとの調和を第一に考える必要があります。

そのため、コードやコード進行に関する知識や引き出しがモノを言います。

優れたアレンジャーの方はリハーモナイズの引き出しが本当に豊富ですね。

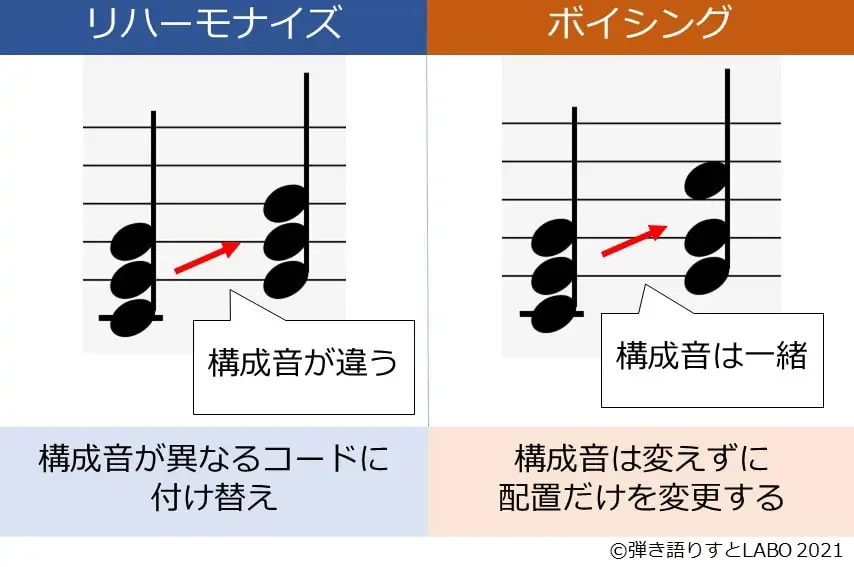

リハーモナイズとボイシングの違い

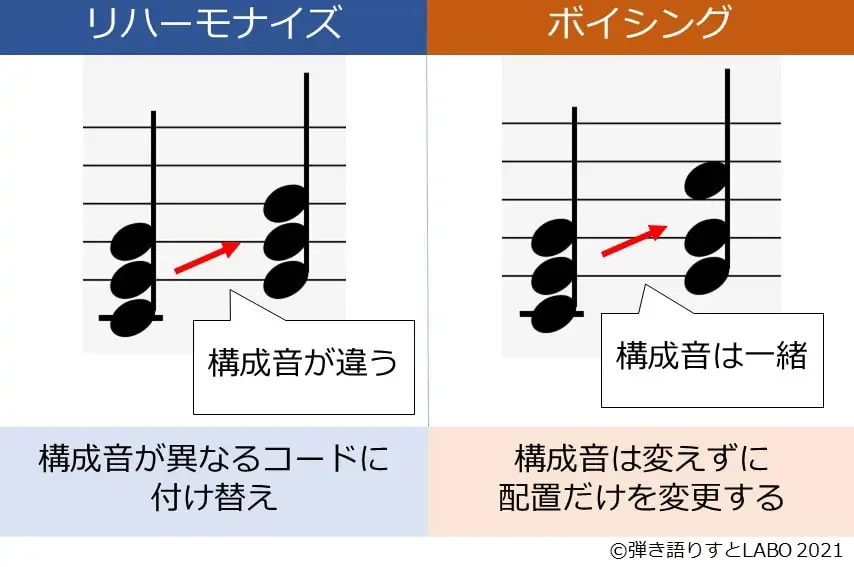

| リハーモナイズ | 構成音が異なるコードに変更 |

| ボイシング | 構成音は変えずに音の配置を変更 |

リハーモナイズとごっちゃになりがちなのが、ボイシングです。

上図のように比較してみると、違いはわかりやすいですよね。

一方で実作業においてはリハーモナイズとボイシングは同時に検討することがほとんどです。

リハーモナイズする中で構成音自体変えるか音の配置だけ変えるか検討しているので、実体的にはリハモの1手法としてボイシングが存在するとも解釈できます。

なので、言葉の定義は定義として覚えておきつつも、実戦的な話では同時進行で使用されることを認識しておきましょう。

リハーモナイズは楽器構成によっても変わる

オリジナル曲をアレンジャーさんに編曲依頼したらリハーモナイズされてコード進行が全然違うものになった…というのはシンガーソングライターあるあるだと思います。

ここで注意してほしいのはリハーモナイズに正解はないということです。

ギター弾き語りとフルバンド構成ではコード進行は変わるものです。

なぜなら、複数楽器いれば各楽器で鳴らす音を分散できるので複雑なコードも使いやすいし、音の厚みや使える選択肢も圧倒的に増えるからです。

絵で例えるなら、弾き語りはモノクロ、フルバンドはフルカラーくらいに違うので、そりゃ変わって当然です。

たけしゃん

たけしゃん

例えば、あいみょんの音源を聴いてるとバンド編成と弾き語りでコード進行が微妙に違ったりします。

バンド編成は音数が多くて、構成音も色々入ってますが、弾き語りになるとものすごくシンプルなコード進行になります。

これがまた、どっちも違う味わいがあって良いんですよねぇ。

たけしゃん

たけしゃん

リハモではメロディーを変えてはいけないのか?

リハモしていて、メロディーを変えたくなったら変えていいのか?

作曲者が自分ならもちろん変えて良いです。

リハーモナイズの前提がメロディーを変えないことになってるのは、主にアレンジャーさんが使う言葉だからなんですよね。

作曲した人からアレンジの依頼を受けてリハーモナイズする場合って、勝手にメロディー変えるわけにいかないじゃないですか。曲が変わっちゃいますからね…(笑)。

なので、自分の曲だったらリハーモナイズしてるときにメロディーや詞を変えたくなったら自由に変えてオッケーです。

たけしゃん

たけしゃん

さて、ここまではシンガーソングライター目線でのリハーモナイズの説明をしてきました。

次章では具体的に僕の作ったメロディーをリハーモナイズして、聴き比べていきましょう。

リハーモナイズをやってみよう!

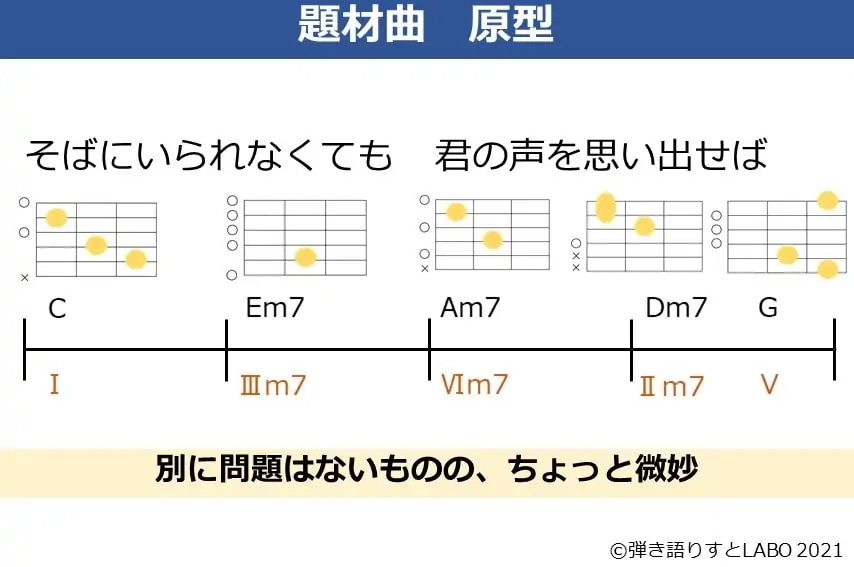

本章では僕がパッと作ったメロディーと歌詞を題材にコード進行を変えていってみましょう。

実際に音源聴いたり、歌いながらコード鳴らすとイメージがわくので、あなたも譜面見ながら弾いてみてください。

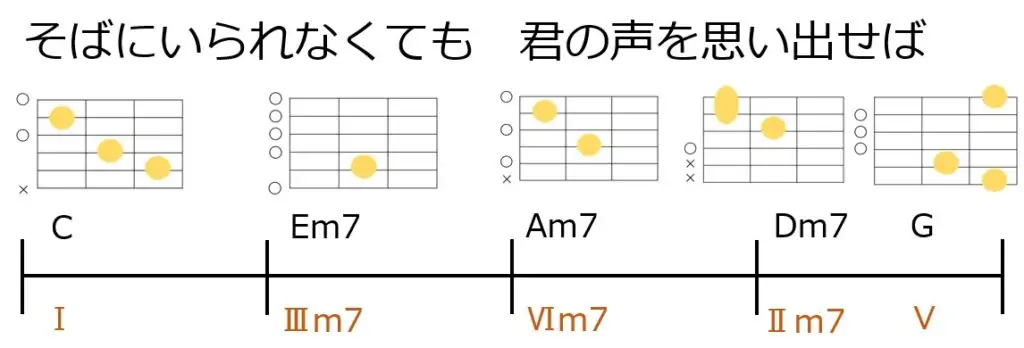

今回の題材がこちら!

この部分はAメロですね。

別にこのコード付けでも問題はないものの、なんかちょっとイケてないですよね。

ここから、この楽曲を4パターンほど定番のリハーモナイズ手法を使って変えていきます!

なお、使っていく手法はどれも、別記事で細かく解説している内容です。

それぞれの手法の最後に詳細を説明した関連記事のリンクを付けているので、合わせて読んでください。

目次

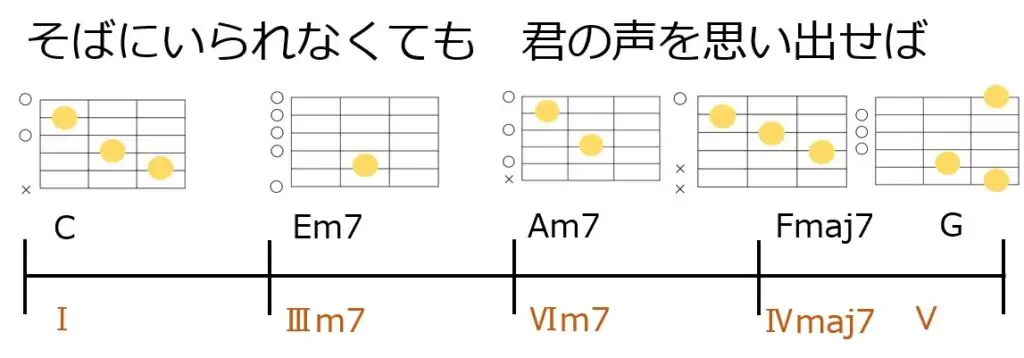

ダイアトニックコードの代理コードに変更してみる

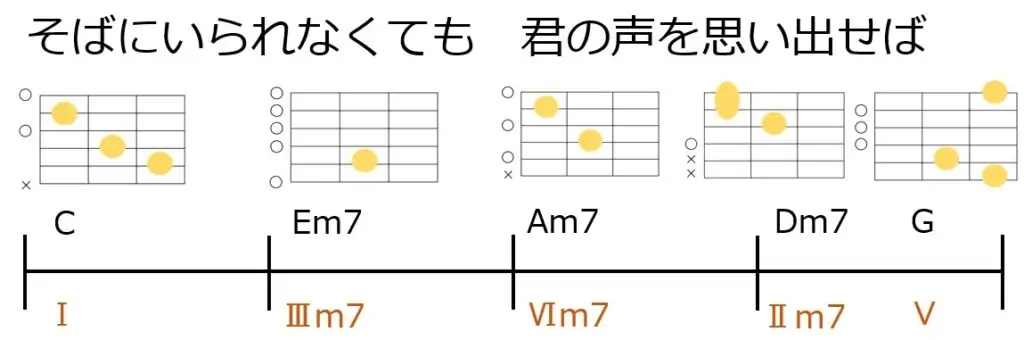

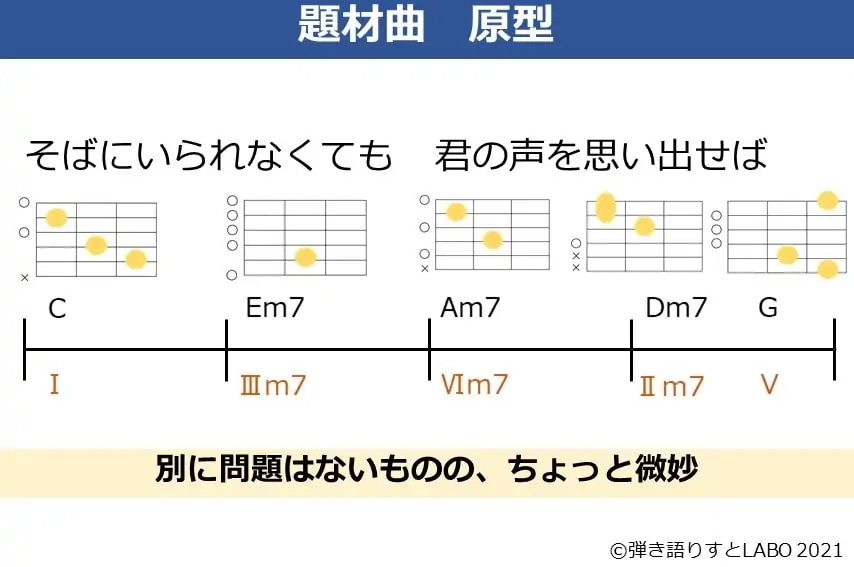

原型

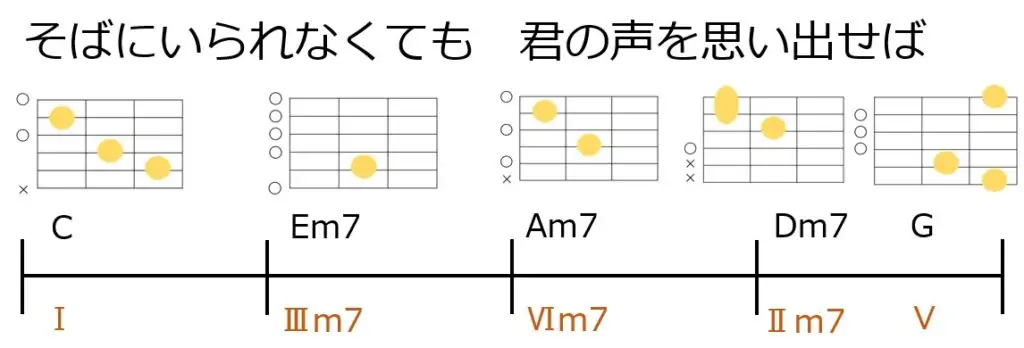

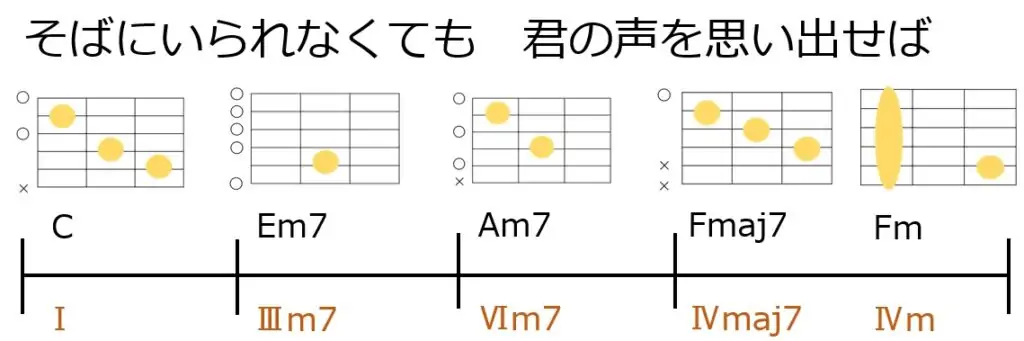

まずはダイアトニックコードを代理コードに変えてみましょう。

ダイアトニックコードにはそれぞれ、置き換えられる代理コードというものが存在します。

| 元のコード | 代理コード |

| Ⅰ(C) | Ⅲm(Em) Ⅵm(Am) |

| Ⅳ(F) | Ⅱm(Dm) |

| Ⅴ(G) | Ⅶm7-5(Bm7-5) |

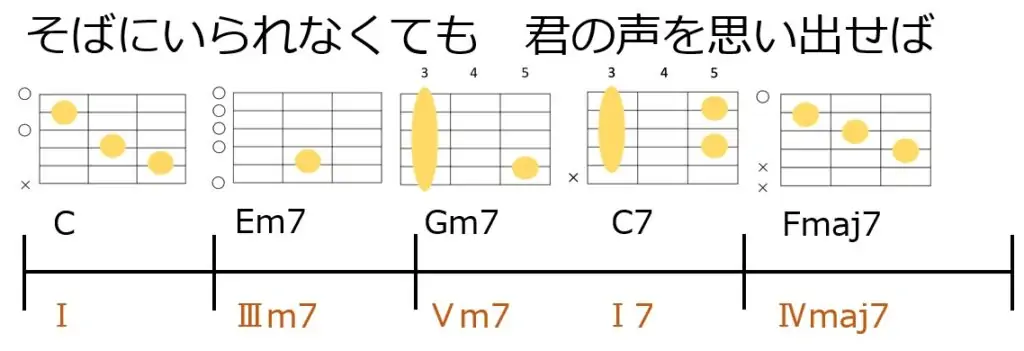

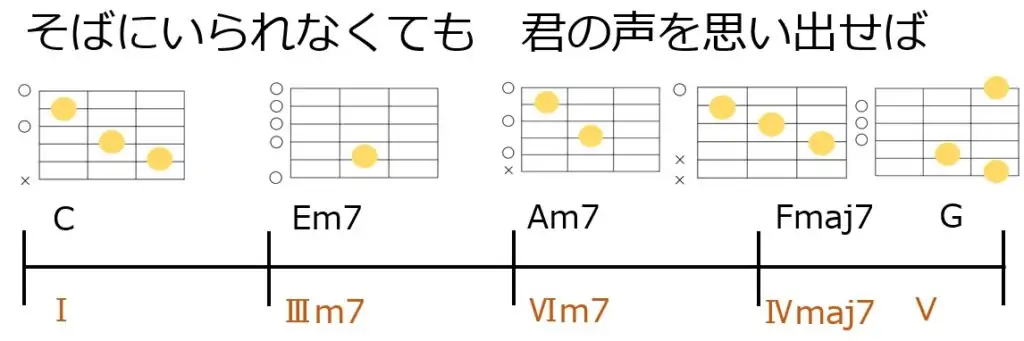

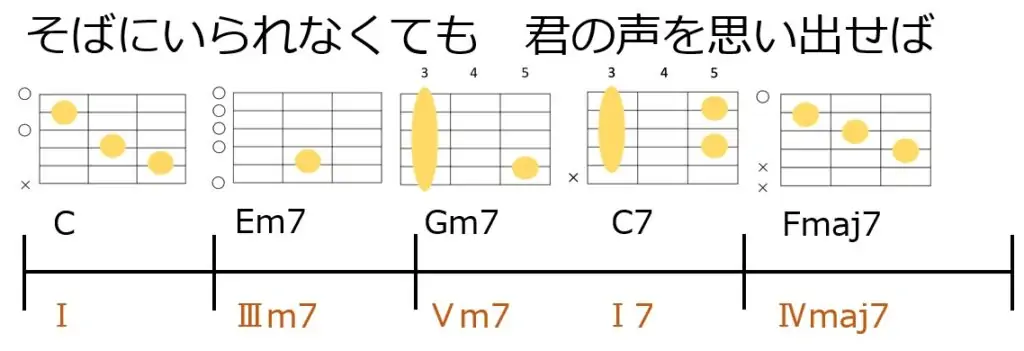

ここでは、後半のDm7(Ⅱm7)をFmaj7(Ⅳmaj7)に置き換えました。

メロディーラインから考えると、Fmaj7(Ⅳmaj7)のほうがハマりは良い感じしますね。

リハーモナイズのSTEP1としてはダイアトニックコードを代理コードに置き換えてみるというのがライトな方法ですね。

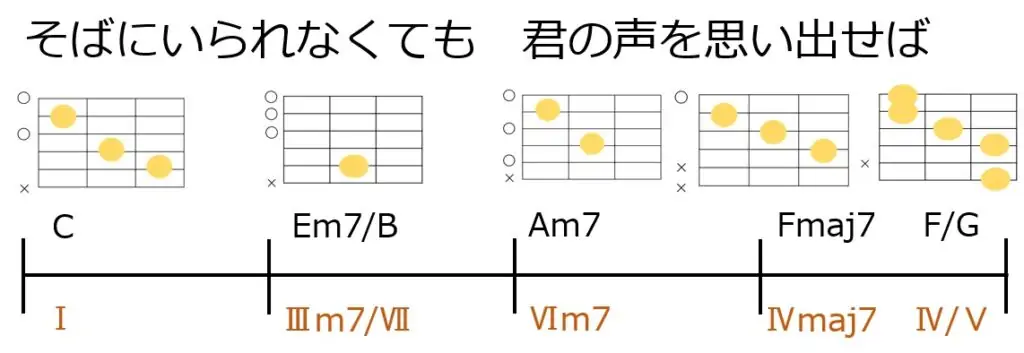

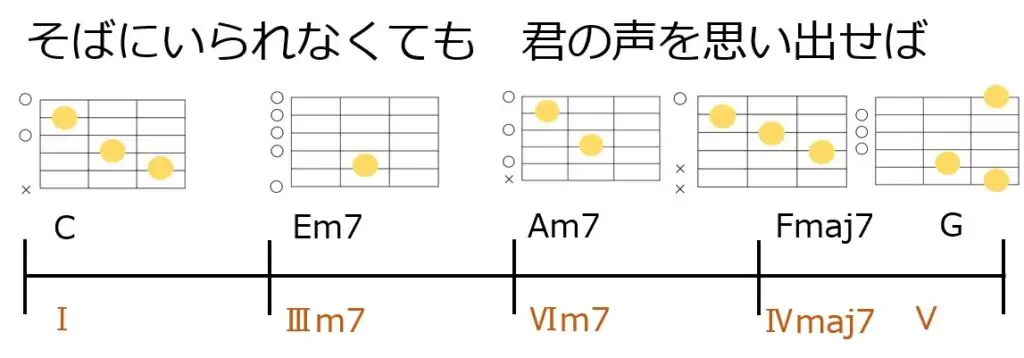

分数コードに置き換えてみよう

原型

続いては分数コードを使ったリハーモナイズですね。

分数コードを使うことでルート音を「C→B→A」と階段式にしてます。

また、最後もFmaj7→F/Gにすることで響きを変えています。

なお、細かいことを言うとEm7をEm7/Bに変えるのは、構成音の並びを変えるだけなのでボイシングに当たりますね。

この例のようにリハーモナイズをやっていく中でボイシングも変えることが多いです。

分数コードの引き出しを増やすと、リハーモナイズやボイシングを工夫する際に非常に役に立ちます。

弾き語りだと、特に分数コードの引き出しは重要になってきますね。

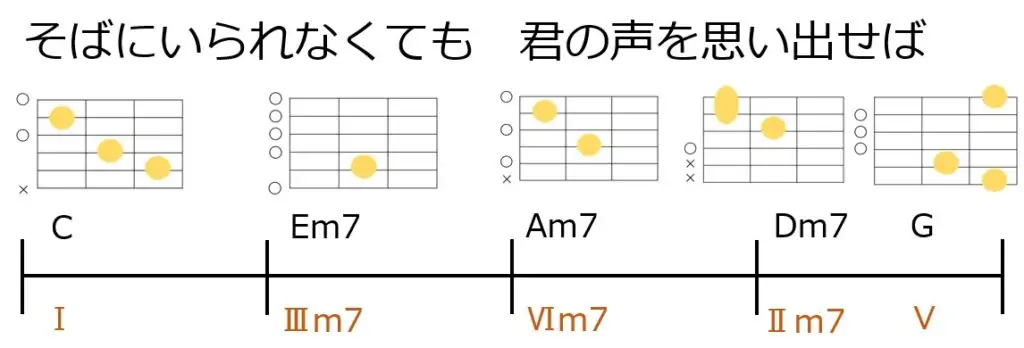

セカンダリードミナントを入れてみよう

原型

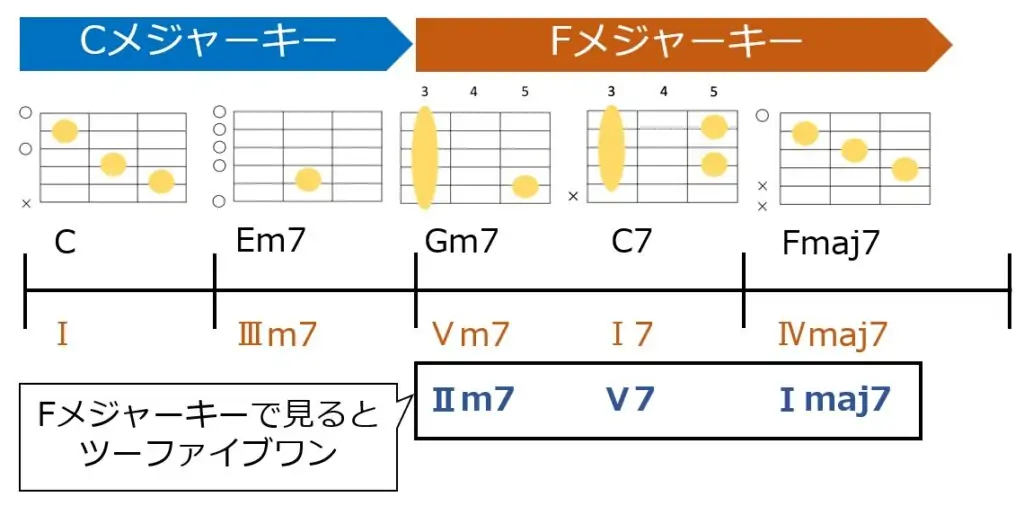

お次はセカンダリードミナントを入れるパターンですね。これもポップスでは定番です。

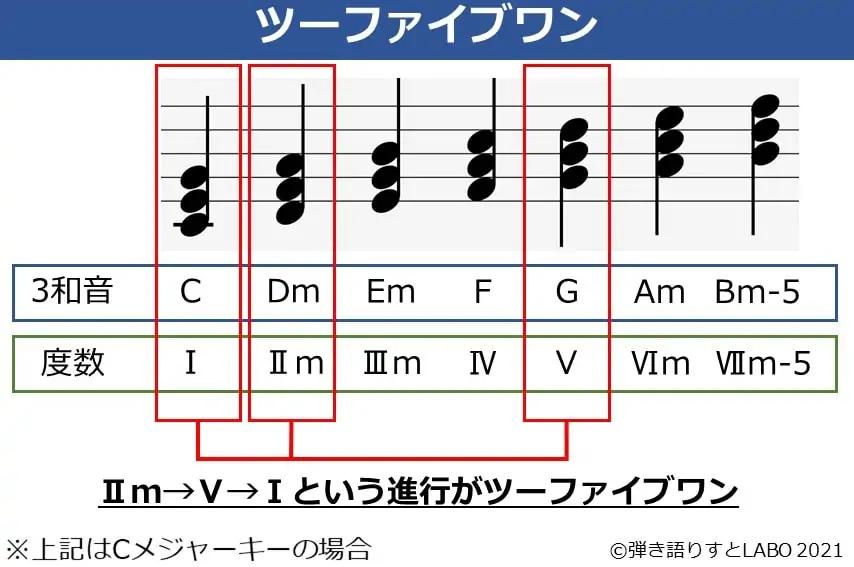

リハーモナイズでセカンダリードミナントを入れる際はツーファイブワンの強い流れを利用します。

この事例だとツーファイブワンの話にいくまで段階があるので順を追って解説しましょう。

まずは原型がこれですね。

そして、最初のリハーモナイズ手法として後半のDm7(Ⅱm7)を代理コードの関係にあるFmaj7(Ⅳmaj7)に変えました。

そして次はFmaj7の前のAm7を置き換えます。

Fmaj7はCメジャーキーではⅣですが、Fメジャーキーで見るとⅠmaj7になります。

そこで、Fmaj7をⅠmaj7と見立てて、その前の小節をFメジャーキーのⅡm7→Ⅴ7に置き換えてツーファイブワンの流れを作ります。

メロディーラインはそのままですが、後ろのコードが変わったおかげで雰囲気がかなり変わりましたね。

なお、原型はFmaj7のあとにGがありますが、Fメジャーキーに転調している関係でGが合わないので省略しています。

原型と比べると大分、雰囲気が変わりましたね。

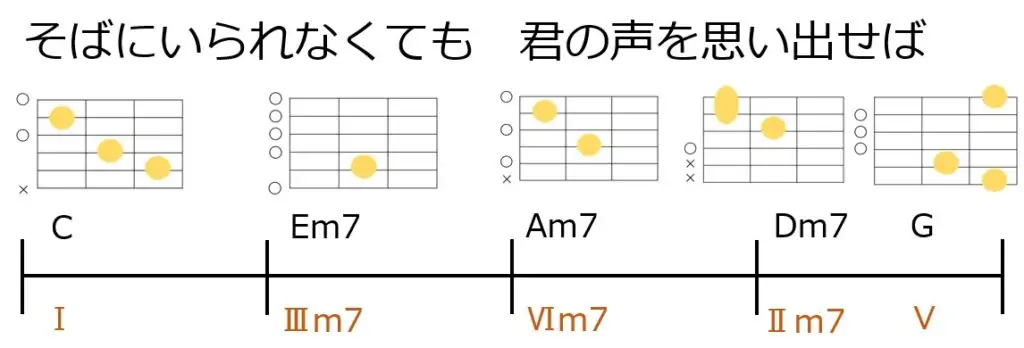

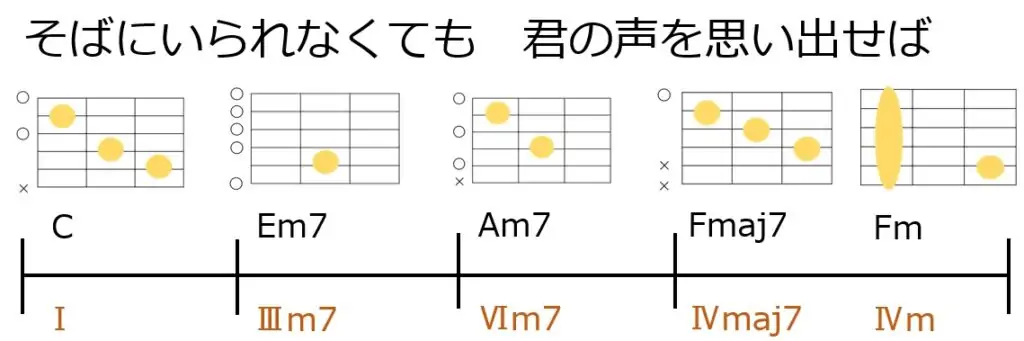

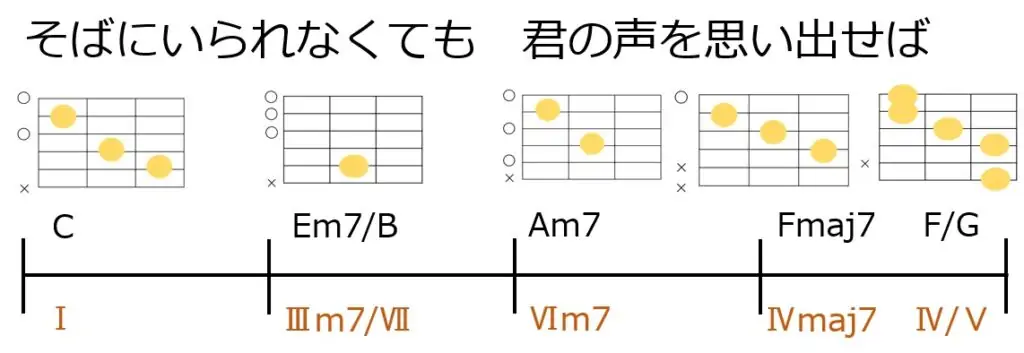

サブドミナントマイナーを入れてみよう

原型

最後はサブドミナントマイナー(Ⅳm)ですね。これもエモさを出すには定番の手法です。

サブドミナントマイナー自体は色んな所に入れられますが、定番はⅣ(F)の代わりに入れたり、Ⅳ(F)のあとに入れるパターンですね。

曲の雰囲気をメロウな感じにする力があります。失恋曲とかエモいロックバラードなどで重宝します。

曲全体を通して検討すること!

リハーモナイズをやっていくなかで重要なことは曲全体を客観的にみて考えることです。

まずは、さっきの題材でのリハーモナイズパターンを全部並べてみましょう。

Ⅱm7をⅣmaj7に置き換え

分数コードに置き換え

セカンダリードミナントを入れてみた

サブドミナントマイナーを入れてみた

こうやって聞いてみると、セカンダリードミナントのパターンを採用したいと感じる人が多いんじゃないかなと思います。

一方でセカンダリードミナントって割と切り札的なところがあって、冒頭のAメロからこの手札を切っちゃうべきか…?と悩むポイントなんですよね。

例えば、サビの美味しいところで同じⅤm7→Ⅰ7を使うなら、Aメロでは控えておくのがいいかなと感じます。

また、よくある手法で1番のAメロは普通のコード進行で流して、2番のAメロだけセカンダリードミナントパターンを採用するという手もあります。

例えば、森山直太朗さんの「夏の終わり」はまさにそのパターンなんですよね。

Aメロは2回繰り返し構成ですが、2番のAメロ2周目だけがセカンダリードミナントパターンになってます。

上記のYouTubeの動画でも、セカンダリードミナントからストリングスが動き出して曲が大きく展開していきますね。

切り札を使いまくるよりは、どこでどの手札を切るか曲の構成やストーリーを考えて決めたほうが良いです。

リハーモナイズ まとめ

- リハーモナイズとは既にメロディーについているコードを別のコードに置き換えること

- リハーモナイズはメロディーは際立つように検討することが重要

- アレンジや楽器構成によってコードの付け方は変わるので正解はない

ぎたすけ

ぎたすけ

たけしゃん

たけしゃん

リハーモナイズについての解説でした!

弾き語りやってても、演奏レベルの差が出るのはリハーモナイズとボイシングをどれだけ意識しているか?だったりします。

特にプロアーティストはリハーモナイズとボイシングは強く意識して伴奏を構成してます。

リハーモナイズの勉強するには、やはりプロアーティストが自身で監修したギタースコアを完コピするのが有効です。

おすすめは秦基博さんの「evergreen」です。

弾き語りのアルバムを基にしたスコアなので、ギター弾き語りにマッチしたリハーモナイズとボイシングになってます。

たけしゃん

たけしゃん

第1章 音や楽譜の読み方を覚えよう

第2章 キーやスケールを理解しよう

第3章 コード進行のバリエーション

第4章 ノンダイアトニックコードの導入

第5章 応用的な音楽理論の活用

音楽理論に関するコラム

よく読まれている記事

初心者が覚えるべき ギターコード 10個を練習用の譜例付きで解説

男性の音域を平均・低め・高めの3種類で解説。音域チェックできる音源付き

コンデンサーマイク おすすめランキングベスト10【2024年版】 〜プロアーティスト使用マイクも紹介〜

初心者向けアコースティックギター おすすめ6選。購入するギターの選び方を107名のアンケート調査付きで解説

ギターのストロークパターンを練習しよう。弾き語りでよく使う譜例 10パターンで解説

ギターのカポタストでキー変更するための上げ方、下げ方を役立つ早見表と合わせて解説

ギター初心者も弾ける簡単な曲 おすすめ50選。練習時のポイント解説付き

SYNCROOM(シンクルーム)の使い方、設定、遅延対策を解説。無料で自宅セッションを楽しもう!

アコギ メーカー11社を解説。ブランドごとの特徴やおすすめのギターを紹介

女性の音域を平均・低め・高めの3種類で解説。参考アーティストも合わせて紹介