ぎたすけ

ぎたすけ

たけしゃん

たけしゃん

飛ばし読みガイド

読みたい場所をクリック!

ノンダイアトニックコード

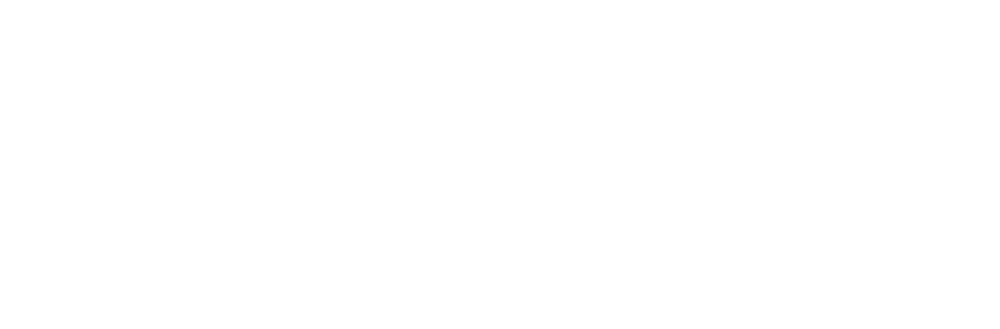

ノンダイアトニックコードとはダイアトニックコード以外のコードを指します。

鼻歌などで作曲を始めてみると、大抵はダイアトニックコードだけで成立する曲ができるもの。

そこで、曲のバリエーションを増やすために取り入れたいのがノンダイアトニックコードです。

ポップスのヒット曲にはダイアトニックコードだけで成立している曲はたくさんあります。

一方でノンダイアトニックコードをうまく活用した曲はもっとたくさんあります。

本記事ではノンダイアトニックコードの仕組みからポップスで使われる定番手法まで解説していきます。

まずはダイアトニックコードをおさらい

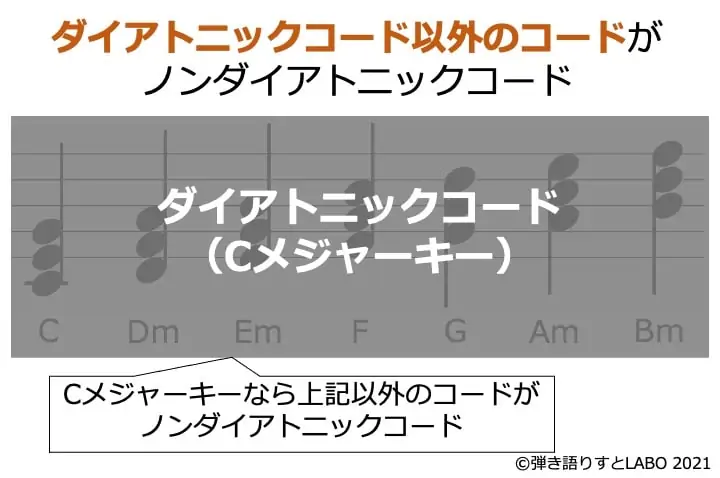

ダイアトニックコードとは「全音・全音・半音・全音・全音・全音・半音」の並びで構成されるメジャースケールを基に作られるコードのことです。

ダイアトニックコードで構成されるスケールをダイアトニックスケールと呼びます。

僕ら現代人はこのダイアトニックスケールに慣れ親しんでいて、鼻歌など無意識でメロディーを歌うと自然とダイアトニックスケール内でメロディを作り出してしまいます。

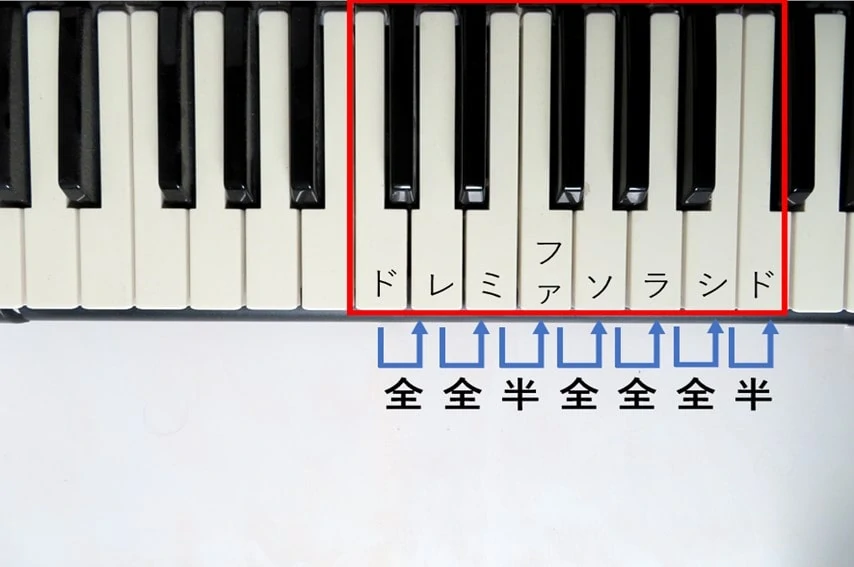

そして、ダイアトニックスケールにはメジャーキー(長調)とマイナーキー(短調)が存在し、CからBまで12種類のキーが存在します。

※メジャーキーのダイアトニックスケール一覧

また、ダイアトニックスケールには3和音と4和音があります。

上図はCメジャーキーの3和音と4和音のダイアトニックコード一覧です。

Cメジャーキーにおいては上図に記載されていないコードは全てノンダイアトニックコードとなるわけですね。

ノンダイアトニックコードを使うときの注意

ノンダイアトニックコードを組み込むにしても、好き勝手には組み込めません。

理論を何も意識せずに組み込むと、聴きづらくて気持ちわるいコード進行になってしまいます。

なぜなら、現代人はみんなキー(調性)に慣れ親しんでいるからです。

音楽を聴いてるリスナーさんも無意識にキーを理解して曲を聴いているので、ノンダイアトニックコードが入ってくると「ん?」と違和感を感じるのです。

そして、その違和感が色んな感情を生み出すきっかけにもなるわけですね。

いわば、ノンダイアトニックコードは隠し味のようなもので、程よいレベルに抑える必要があります。

そのため、ノンダイアトニックコードは楽曲のキーを理解しつつ、理論的に説明できる範疇で使用されます。

次章では、具体的にポップスでよく使われるノンダイアトニックコードの手法を解説していきます。

ノンダイアトニックコードの活用方法

さて、ノンダイアトニックコードの概要も抑えたところで活用方法について解説をしていきましょう。

ノンダイアトニックコードの活用方法はほんとうに多彩です。

音楽理論的な解釈も多種多様で、深く理解するほどに色んな組み込み方ができるからです。

とはいえ、ポップスのヒット曲ではその活用パターンはおおよそ決まっています。

そこで、ポップス定番のノンダイアトニックコードの組み込み方を3パターンほど事例と共に見ていきましょう。

ノンダイアトニックコードの組み込み方

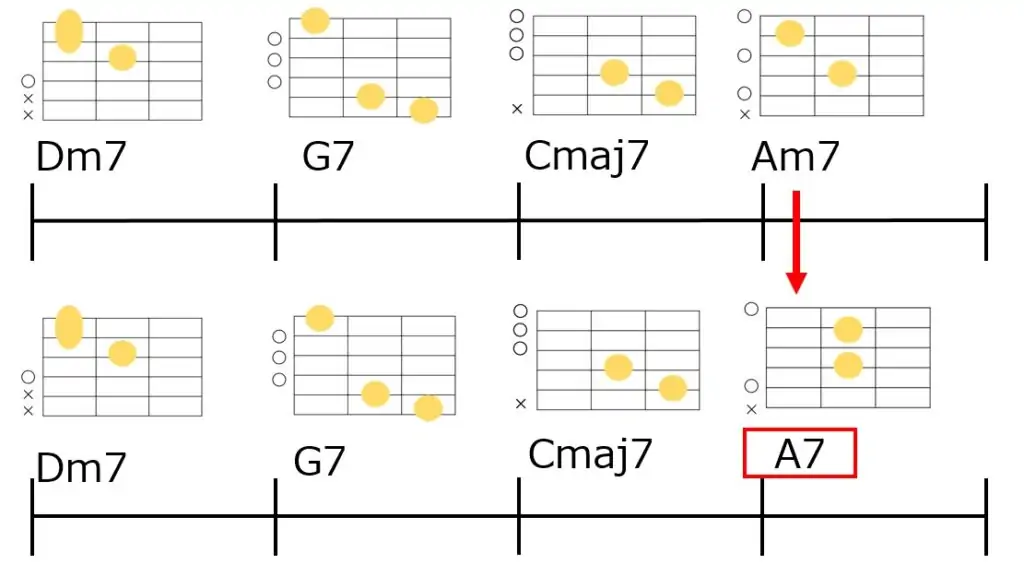

セカンダリードミナント

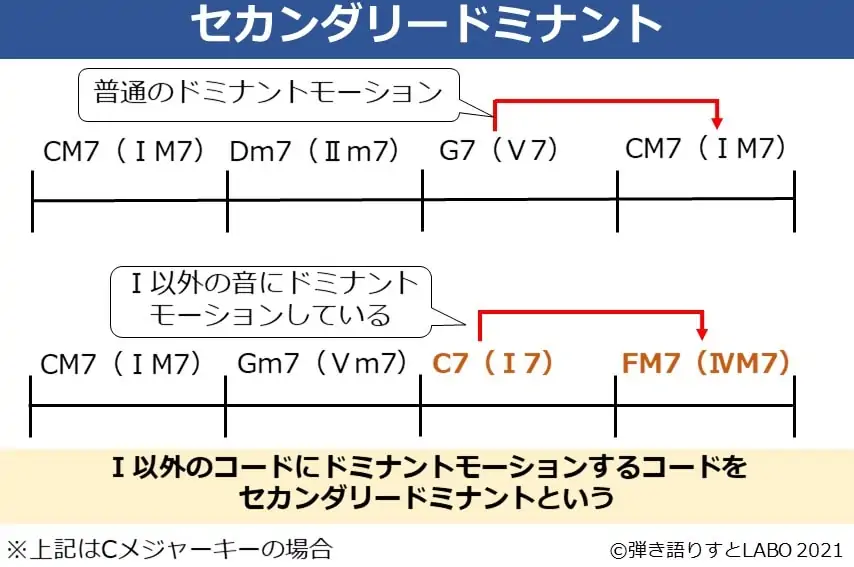

セカンダリードミナントとはダイアトニックコードのⅠ以外にドミナントモーションするコードのことです。

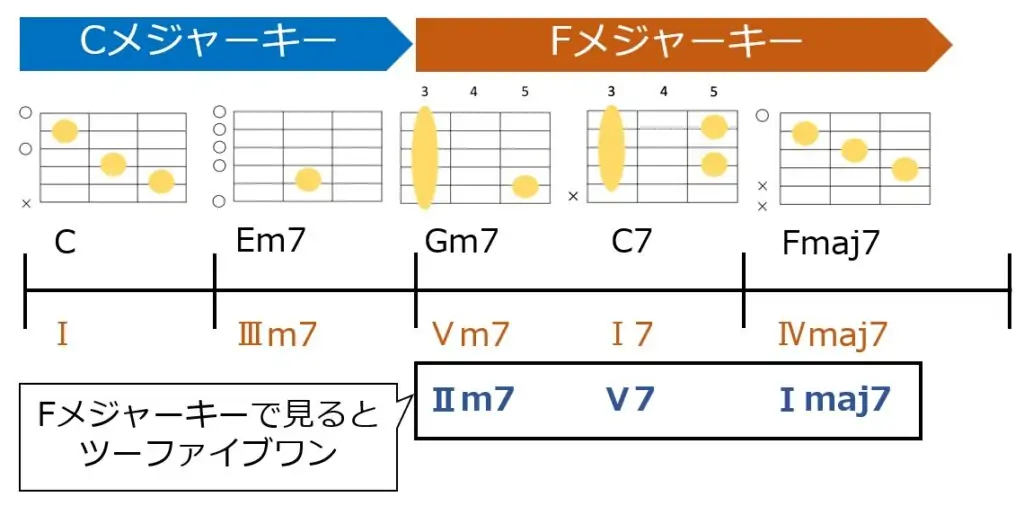

一瞬だけ他のキーに転調して、転調先のキーでドミナントモーションを行うと同時に基のキーに戻ります。

上図は定番のセカンダリードミナント絡みのコード進行です。Gm7からFメジャーキーに転調してFmaj7でCキーに戻ります。

他のキーに転調するため、その際にノンダイアトニックコードが使用されるわけですね。

ちなみにFmaj7はCメジャーキーとFメジャーキー両方のダイアトニックコード(ピボットコード)で、FメジャーキーからCメジャーキーに自然に戻る役割を果たしています。

セカンダリードミナントはほんとに色んな楽曲で活用されています。

ヒット曲の中でセカンダリードミナントを多用している楽曲としてはDISH//の猫があります。

猫ではサビの「猫になったんだよな 君は」でセカンダリードミナントが使われていますね。

また、一口にセカンダリードミナントといっても活用パターンは非常に多彩です。

詳しい説明や活用事例は下記の記事を参照してください。

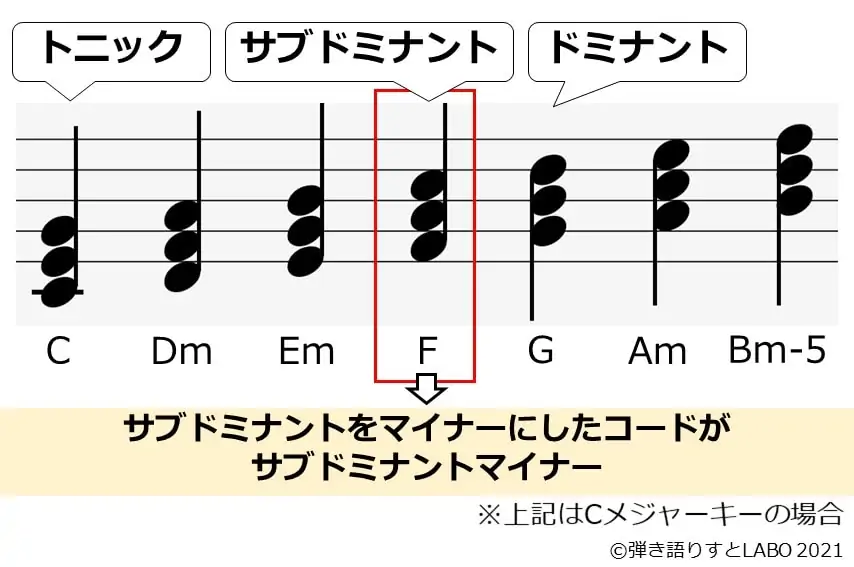

サブドミナントマイナー

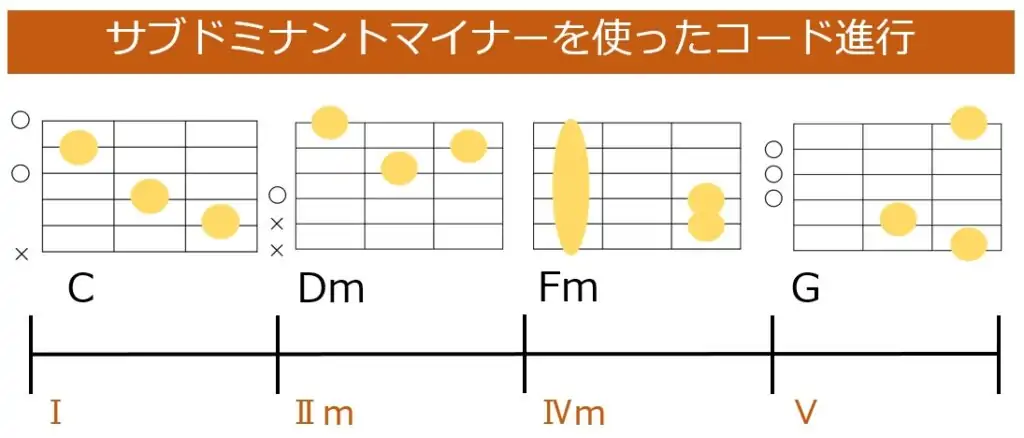

ダイアトニックスケールのⅣに当たるコードをマイナーにしたものがサブドミナントマイナーです。

サブドミナントマイナーもノンダイアトニックコードになります。

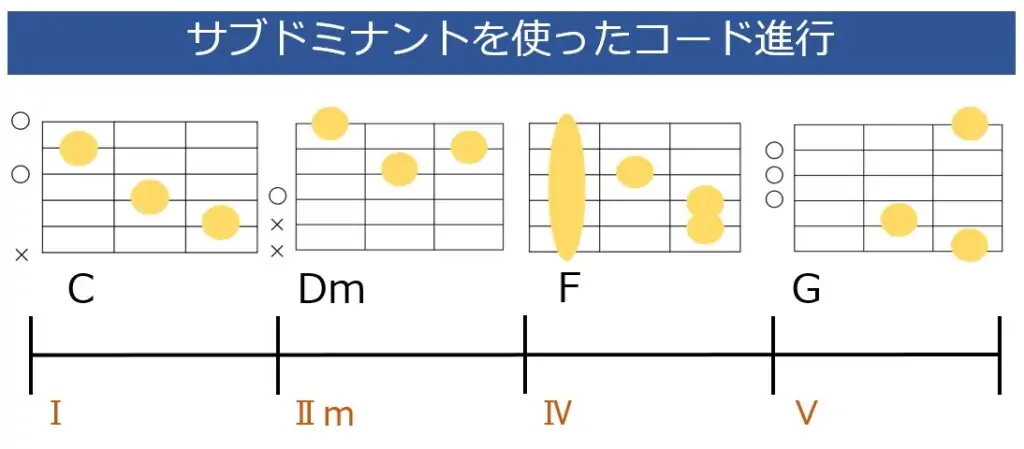

通常のサブドミナントのコード進行と、サブドミナントマイナーのコード進行を聴き比べてみましょう。

ノンダイアトニックコードのFmで、少し違和感を感じますよね。

この違和感を感じる部分にメロディーを載せると、なんともエモい感じになります。

サブドミナントマイナーを有効に活用した楽曲として、優里さんのドライフラワーがあります。

サビの最後の「きっときっときっときっと 色褪せる」がサブドミナントマイナーですね。

サブドミナントマイナーはダイアトニックコードでは出せない切なさがありますね。

ロックバンドのバラードなどでも多用されており、僕の中ではエモさの象徴のようなコードです。

詳しい仕組みや他の使用パターンも解説した記事もあるので、合わせて読んでください。

パッシングディミニッシュ

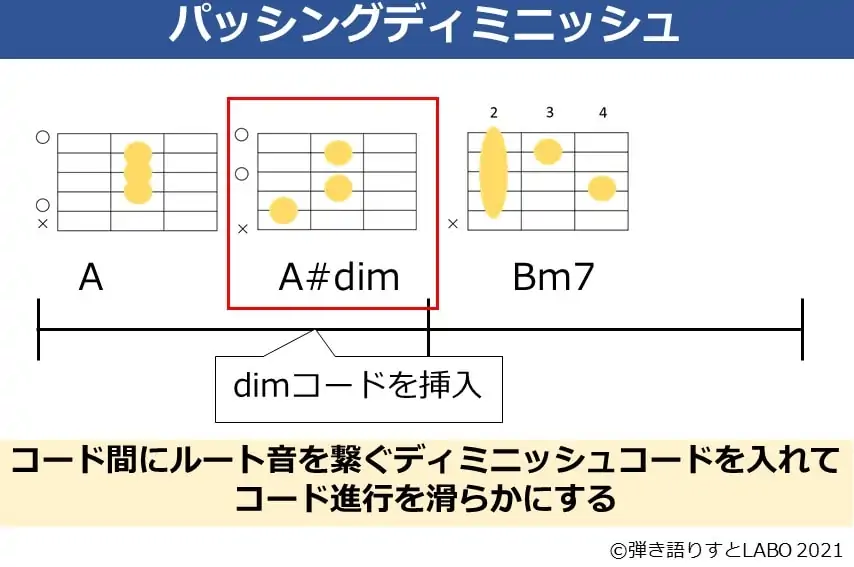

これもポップスでは定番の手法、パッシングディミニッシュです。

コードとコードの間にディミニッシュコードを置いて、ルート音を滑らかにつなぎます。

そして、パッシングディミニッシュに使われるディミニッシュコードはノンダイアトニックコードです。

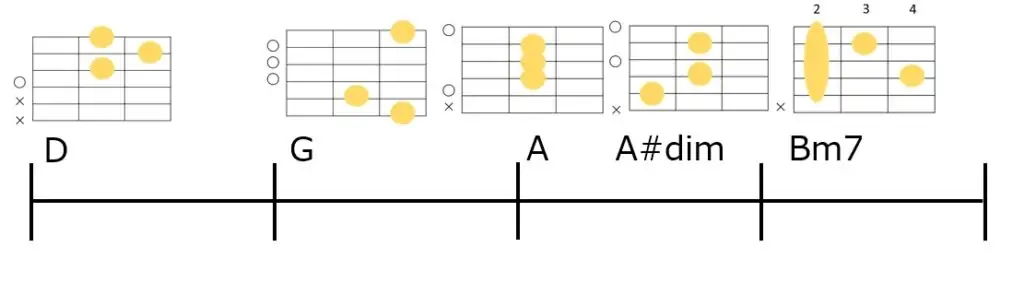

パッシングディミニッシュの定番コード進行を聞いてみましょう(Dメジャーキー)。

パッシングディミニッシュが入ると、コード進行が滑らかで違った雰囲気に聴こえますね。

また、このコード進行はアコギ弾き語りで非常に良く使うので聴いたことあるなーと思った人も多いはず。

パッシングディミニッシュを使った代表的な楽曲は秦基博さんの「ひまわりの約束」です。

サビの「君のためにできることが」の部分でパッシングディミニッシュが使われています。

秦基博さんは色んな楽曲でパッシングディミニッシュを多用されていますね。

パッシングディミニッシュについても、細かい解説や使用パターンについて別記事にまとめています。

ぜひ、合わせて読んでください。

コード進行パターン集 50選。音源付きで王道からおしゃれな進行まで一覧にして解説

コード進行パターン集 50選。音源付きで王道からおしゃれな進行まで一覧にして解説

ノンダイアトニックコード まとめ

- ダイアトニックコード以外のコードがノンダイアトニックコード

- ポップスのヒット曲ではノンダイアトニックコードを活用した楽曲が多い

- ノンダイアトニックコードは隠し味的な使い方が有効

ぎたすけ

ぎたすけ

たけしゃん

たけしゃん

ノンダイアトニックコードの解説でした!

まずは本記事でも紹介した定番パターンを使いこなせるようになりましょう。

また、コード進行だけ覚えるよりはそのコード進行に色んなメロディーを載せる練習をするのが有効です!

作曲のレパートリーを増やすにはコード進行を覚えることだけでなく、同じコード進行に多彩なメロディーを載せられることも同じくらい重要ですからね。

第1章 音や楽譜の読み方を覚えよう

第2章 キーやスケールを理解しよう

第3章 コード進行のバリエーション

第4章 ノンダイアトニックコードの導入

第5章 応用的な音楽理論の活用

音楽理論に関するコラム

よく読まれている記事

初心者が覚えるべき ギターコード 10個を練習用の譜例付きで解説

男性の音域を平均・低め・高めの3種類で解説。音域チェックできる音源付き

コンデンサーマイク おすすめ13選【2026年】。サンプル音源付きでマイク選びのポイントを解説

初心者向けアコースティックギター おすすめ6選。購入するギターの選び方を107名のアンケート調査付きで解説

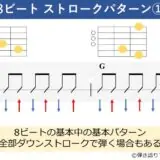

ギターのストロークパターンを練習しよう。弾き語りでよく使う譜例 10パターンで解説

ギターのカポタストでキー変更するための上げ方、下げ方を役立つ早見表と合わせて解説

女性の音域を平均・低め・高めの3種類で解説。参考アーティストも合わせて紹介

ギター初心者も弾ける簡単な曲 おすすめ50選。練習時のポイント解説付き

アコギ メーカー11社を解説。ブランドごとの特徴やおすすめのギターを紹介

SYNCROOM(シンクルーム)の使い方、設定、遅延対策を解説。無料で自宅セッションを楽しもう!