ぎたすけ

ぎたすけ

たけしゃん

たけしゃん

本記事では自宅や路上ライブなどで使えるマイクスタンドの種類とおすすめ製品を解説していきます。

なお、机に取付して使うマイクアームは選び方が奥深いので別記事に分けました。

本記事ではライブハウスなどでよく見る一般的なマイクスタンドとテレワークで主流の卓上スタンドについて解説していきます。

飛ばし読みガイド

読みたい場所をクリック!

マイクスタンドの種類

まず、マイクスタンドはストレートスタンドとブームスタンドに分かれます。

一般的にライブで使われるのはブームスタンドですね。

楽器を弾く場合は角度を付ける必要があるので、ブームスタンド一択です。

対してストレートスタンドは楽器を弾かないボーカルやスピーチで用いられます。

縦方向にしか可変しないので、倒れづらく安定しています。

また、持ちやすいのでマイクスタンドを絡めたパフォーマンスもしやすいです。

ただ、個人で所有するスタンドは自由度の高いブームスタンドを選びましょう。

ちなみにマイクスタンドは名前の通りでマイクを取り付けるのが一般的です。

しかし、先端に着けるアダプタを変えることでカメラなど色んなものを取り付けることが可能です。

最近ではマイク兼カメラ用の三脚としてマイクスタンドを買う人も多いので、その点も踏まえて選ぶとコスパが良いですね。

卓上マイクスタンド

ここ数年でテレワークが爆発的に普及したこともあり、卓上で使えるマイクスタンドも人気です。

卓上で使えるスタンドは主にマイクアームと卓上スタンドの2種類に分かれます。

ゲーム配信、音楽制作では設置自由度の高いマイクアームが主流です。

対して、テレワークやオンライン飲み会などライトな用途では手軽な卓上スタンドが良いですね。

卓上マイクスタンドはUSBマイクだと付属する製品が多くなっています。

一方で音楽用途で制作されるXLRマイクには付属されていることはほぼありません。

XLRマイクを使用する方は、別売りの卓上スタンドを買いましょう。

ここからはマイクスタンドの選び方や確認しておくべきポイントを解説していきます。

マイクスタンドの選び方

マイクスタンドを選ぶときには下記の3点に気を付けて選びましょう。

僕も実験がてら、ECサイトで複数本買ってみましたがマイクスタンドはハズレ製品が結構多いです。

なので、博打にならないように買うメーカーは絞りましょう。

販売しているメーカー

最近では、色んなところからマイクスタンドが販売されています。

しかし、よくわからないメーカーはハズレが多いんですよね…。

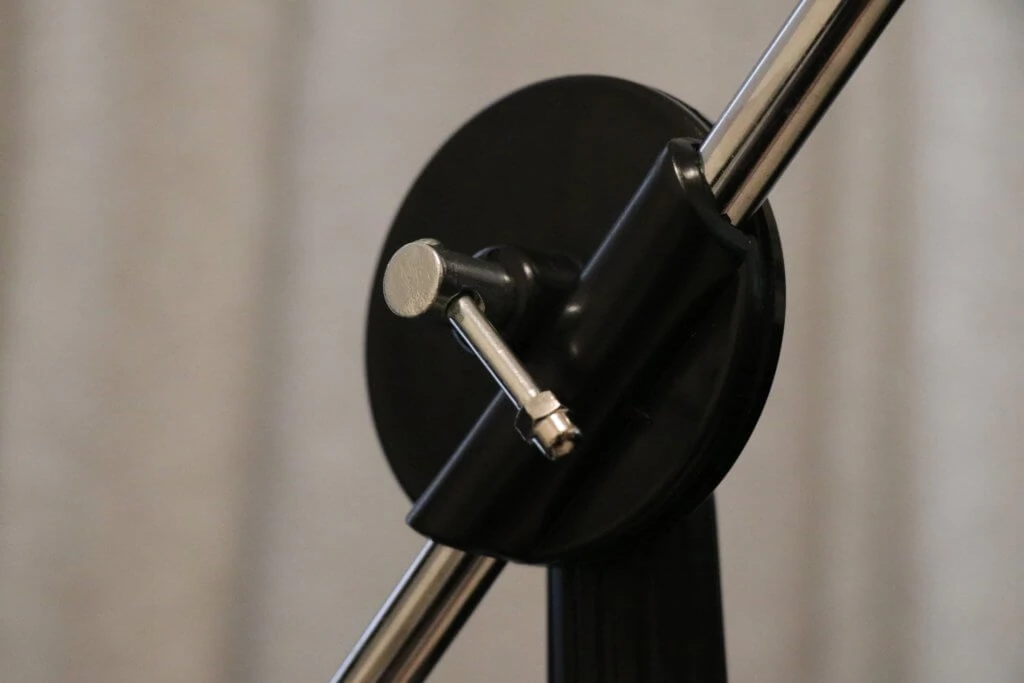

具体的にハズレのマイクスタンドはどんなものかというと、こんな感じです。

- ネジ穴がいびつ

- すぐにふらつく、倒れる

- ネジを少し緩めるとスタンド自体が解体する

この中で地味にきついのがネジ穴です。

マイクスタンドだけじゃなく、接続するマイクの付属品側のネジ穴もヤラれます…。

たけしゃん

たけしゃん

そのため、マイクスタンドは間違いないメーカーに絞ったほうが良いです。

値段も1,000円差くらいなので、ここはケチらないことを強くおすすめします。

間違いないメーカー

- audio technica

- Tama

- KC

- K&M

- キクタニ

どこもスタジオやライブハウスなどの現場でよく使われている、昔から定番のメーカーですね。

逆にAmazon、楽天などのECサイトだと謎メーカーの安い製品に良い口コミが集中しています。

ですが、買うと「何でこれが高評価多いの?」と思うことが本当に多いです。

なので、僕は上記のメーカー品を買うことを強くおすすめします。

マイクスタンドの長さ

続いてはマイクスタンドの長さです。

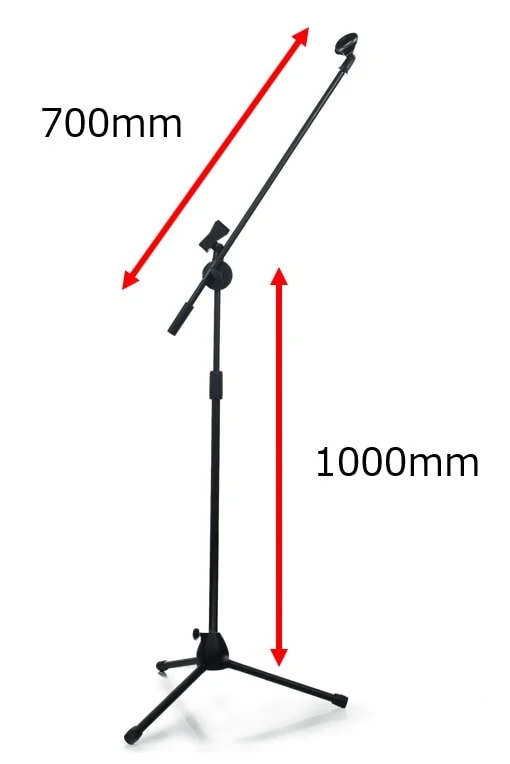

マイクスタンドは通常サイズとショートブームと呼ばれる短いサイズに分かれます。

ボーカルやアコギで使う場合は通常サイズを買いましょう。

サイズの目安としては縦部分が1,000mm、ブーム部分が700mm以上には可変できるものを選びましょう。

定番製品はどれも上記サイズ以上に可変できるものばかりです。

ストレートスタンドの場合は900~1,500mmくらいに可変できるものが良いですね。

背が高い人は1,600mmまで伸ばせるものを買うと良いですね。

卓上スタンドは結構難しくて、長くても伸ばしすぎるとすぐに倒れるんですよね。

なので、ストレートなら200mm程度、グースネックなら300mmもあれば十分ですね。

本体重量

マイクスタンド選びで重要なのが本体重量です。

ここで重要なのが、軽いものが良いわけでないことです。

ブームスタンドでは軽いと倒れやすいです。そのため、ある程度は重たいものを選ぶ必要があります。

色んな所で使わている定番のKC MBCS02は本体重量1.9kgです。

なので、僕的にはブームスタンドは2.0kgが基準です。ショートブームでもないのに1.5kgを切っていると少し不安がありますね。

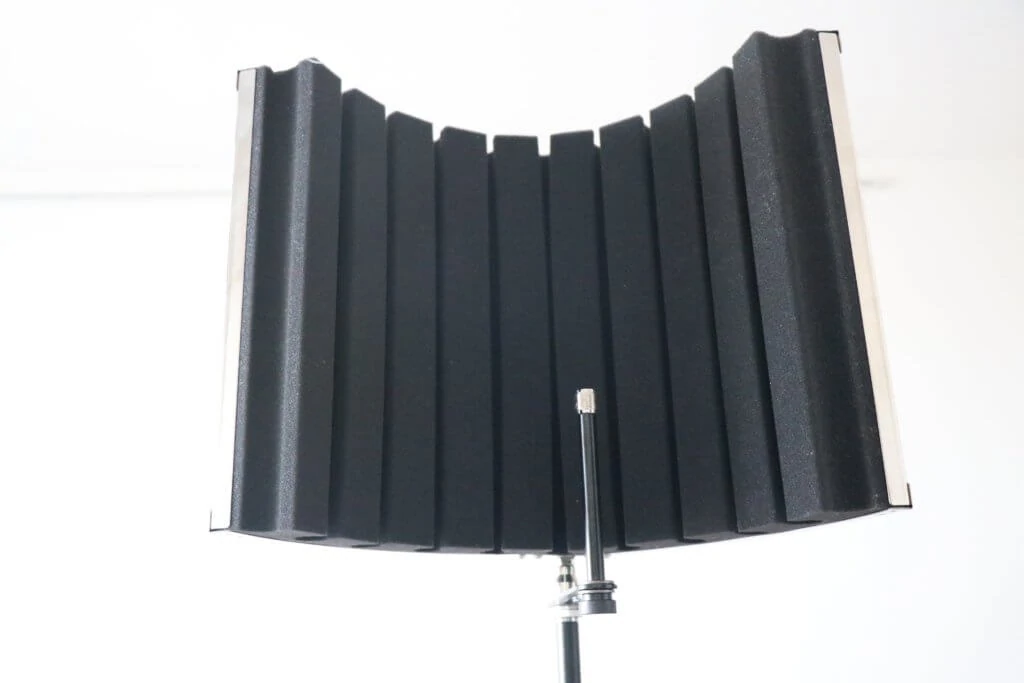

また、リフレクションフィルターなど重たいものを取り付けるなら、もう少し重たいマイクスタンドが良いですね。

僕が普段使っている、TAMAのMS205は3.2kgでリフレクションフィルターを付けても安定します。

逆にMBCSだと少しふらつきます。なので、このへんは用途で使い分けましょう。

卓上スタンドの場合はストレートかブームかで話は大分変ってきます。

ストレートは比較的軽めで良いですが、ブームの場合は結構重たくないとすぐに倒れます。

僕の基準としてはブームタイプは1.5kg以上のものをおすすめします。

ストレートタイプなら1kg以上あればいいかなと思います。

マイクスタンドの選び方は以上です。結構奥が深いですよね。

次章ではここまでの解説を踏まえて、おすすめの製品を紹介していきます。

おすすめのマイクスタンド 4選

それでは、各種マイクスタンドのおすすめを紹介していきます。

本章では、下記の4種類に分けて1製品ずつ解説していきます。

製品名タップで解説に飛びます

なお、マイクアームは別記事に選び方からおすすめまで細かくまとめてます。

ブームスタンド KC MBCS02

| ストレート部分 | 約780~1480mm |

| ブーム部分 | 約790mm |

| 本体重量 | 約1.9kg |

| 付属品 | ソフトケース マイクホルダー 5/8 変換アダプタ |

| 実売価格 | 約3,000円 |

軽めのブームスタンドのおすすめKC MBCS02です。

色んな所で使われている定番のブームスタンドですね。

リフレクションフィルターなど重たいものはきついですが、マイクなら十分安定します。

また携帯性も良いので、路上ライブなどで持ち歩くのにも適してます。

たけしゃん

たけしゃん

ブームスタンド TAMA MS205

| ストレート部分 | 約960~1600mm |

| ブーム部分 | 約830mm |

| 本体重量 | 約3.2kg |

| 実売価格 | 約6,300円 |

レコーディングスタジオなどでも定番のTAMAのブームスタンド MS205です。

値は張りますが、重たいリフレクションフィルターを付けても安定します。

安定感がある分、重たいので持ち運びには適していません。

スタジオや自宅など決まった場所で使うのに適しています。

たけしゃん

たけしゃん

ストレートスタンド KC MCS-4400

| 高さ | 約850~1550mm |

| 本体重量 | 約2kg |

| 付属品 | ソフトケース マイクホルダー 5/8 変換アダプタ |

| 実売価格 | 約3,200円 |

ストレートスタンドのおすすめはKC MCS-4400です。

ライブハウスなどで非常によく見る製品ですね。

重量も2kgで安定性は高く、付属のソフトケースで持ち運び楽です。

価格もそれなりなので、鉄板のストレートスタンドです。

卓上スタンド KC MDS-3

| 全長 | 約345mm |

| 本体重量 | 約1.8kg |

| 付属品 | マイクホルダー 5/8 変換アダプタ |

| 実売価格 | 約2,800円 |

机に置いて使う卓上スタンドのおすすめはKC MDS-3です。

グースネックでぐねぐね調整できるうえにそれなりに伸ばしても倒れません。

実験で卓上スタンドを色々買ってみましたが、安定感と設置自由度を一番両立できているのがMDS-3でした。

安定のために台座がかなり重くなっています。

持ち歩きには適していないので、自宅で使うことを想定して購入しましょう。

マイクスタンド まとめ

- 主にはストレートとブームスタンドに分かれる

- 知らないメーカーはハズレが多いので、有名メーカーの製品を買うべし

- ある程度の重量がないと安定しないので軽い製品は避けるべし

ぎたすけ

ぎたすけ

たけしゃん

たけしゃん

マイクスタンドの解説でした!

僕のおすすめはKC MBCS02ですね。僕自身も長年、自宅や路上ライブで使ってきました。

リフレクションフィルターが安定しないのでTAMA MS205に変えましたが、それ以外は不自由なく使えました。

安価で頑丈で携帯性も良いので、万能に使えますよ。

関連記事

ポップガードのおすすめランキング ベスト5。比較音源付きで製品の違いや選び方を細かく解説

ポップガードのおすすめランキング ベスト5。比較音源付きで製品の違いや選び方を細かく解説

【XLR】マイクケーブル おすすめランキングベスト5。演奏動画付きでケーブルを比較!

【XLR】マイクケーブル おすすめランキングベスト5。演奏動画付きでケーブルを比較!

コンデンサーマイク おすすめ13選【2026年】。サンプル音源付きでマイク選びのポイントを解説

コンデンサーマイク おすすめ13選【2026年】。サンプル音源付きでマイク選びのポイントを解説

【2025年】ダイナミックマイク おすすめランキングベスト10。ライブ、配信の両方で使える選び方を解説

【2025年】ダイナミックマイク おすすめランキングベスト10。ライブ、配信の両方で使える選び方を解説

弾き語り配信に必要な機材の選び方とおすすめ製品を解説

弾き語り配信に必要な機材の選び方とおすすめ製品を解説

よく読まれている記事

初心者が覚えるべき ギターコード 10個を練習用の譜例付きで解説

男性の音域を平均・低め・高めの3種類で解説。音域チェックできる音源付き

コンデンサーマイク おすすめ13選【2026年】。サンプル音源付きでマイク選びのポイントを解説

初心者向けアコースティックギター おすすめ6選。購入するギターの選び方を107名のアンケート調査付きで解説

ギターのストロークパターンを練習しよう。弾き語りでよく使う譜例 10パターンで解説

ギターのカポタストでキー変更するための上げ方、下げ方を役立つ早見表と合わせて解説

女性の音域を平均・低め・高めの3種類で解説。参考アーティストも合わせて紹介

ギター初心者も弾ける簡単な曲 おすすめ50選。練習時のポイント解説付き

アコギ メーカー11社を解説。ブランドごとの特徴やおすすめのギターを紹介

SYNCROOM(シンクルーム)の使い方、設定、遅延対策を解説。無料で自宅セッションを楽しもう!